地震が原因の損害は火災保険では補償されません。地震保険に加入している必要があります。しかし、火災保険に加えて地震保険も加入するとなると保険料が気になります。地震保険の保険料はどれくらいなのでしょうか?

目次

地震保険の保険料は保険会社によって差がない

火災保険は保険会社によって保険料に差がありますが、地震保険は国と保険会社が共同して運営している保険なので、保険会社による保険料の差はありません。そのため、地震保険が安い保険会社を探す行為は意味がありません。保険料については火災保険優先で決めましょう。

地震保険の保険料は何で決まる?

地震保険の保険料は、保険対象である居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。財務省のサイト上の地震保険制度の概要のページに、保険期間が1年の場合の保険金額1,000万円あたりの保険料の紹介があります。また、日本損害保険協会による地震保険特設サイトでも保険料を試算できます。これらをもとに自分で計算することもできますが、分からない場合は保険会社や代理店にお問い合わせください。

保険料=保険金額×基準料率

基準料率=基本料率×(1-割引率)×長期係数

都道府県別の地震保険料を見てみよう!

基本料率(2022年10月1日実施の料率改定による)

イ構造:主として鉄骨・コンクリート造建物等の耐火構造

ロ構造:主として木造建物等※の非耐火構造

※「耐火建築物」、「準耐火建築物」および「省令準耐火建物」等に該当する場合は「イ構造」となります。

都道府県別の保険金額1000万円あたりの地震保険料は以下の表の通りです。(保険期間1年につき、単位:円)

▼タップすると表が開きます。

地震保険料を抑える方法

1.割引制度を活用

地震保険には耐震性能が優れている建物に対して割引が適用されます。割引は以下の4種類があり、重複しての適用はされません。

免震建築物割引

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 免震建築物と評価された居住用建物およびこれに収容される家財 |

| 割引率 | 50% |

| 確認書類 | 住宅性能評価書等 |

耐震等級割引

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 耐震性能が耐震等級1~3に該当する居住用建物およびこれに収容される家財 |

| 割引率 | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |

| 確認書類 | 住宅性能評価書、耐震性能評価書等 |

耐震診断割引

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 耐震診断または耐震改修により、建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認された居住用建物およびこれに収容される家財 |

| 割引率 | 10% |

| 確認書類 | 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを証明した書類等 |

建築年割引

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 1981年6月1日(建築基準法に定める現行耐震基準実施日)以後に新築された居住用建物およびこれに収容される家財 |

| 割引率 | 10% |

| 確認書類 | 建物登記簿、重要事項説明書(宅地建物取引業者が建物の売買、交換または貸借の相手方等に対して交付)等 |

※実際の確認書類などの具体的事項については保険会社または代理店にご確認ください。

2.長期契約を行う

地震保険は火災保険と同様に、保険期間が1年よりも2年~5年の長期契約の方が保険料が安くなります。その計算に用いる長期係数は以下の通りです(2022年10月1日実施の改定に基づく長期係数)。

| 保険期間 | 長期係数 |

|---|---|

| 2年 | 1.90 |

| 3年 | 2.85 |

| 4年 | 3.75 |

| 5年 | 4.70 |

保険期間が5年の場合、4.7年分の保険料で地震保険に加入することができます。

【5年契約の保険料相場】

▼東京都 イ構造 保険金額3,000万円のケース▼

3,000/1,000×27,500×4.70=387,750円

※1年ごとの更新では、通常5年間で3,000/1,000×27,500×5=412,500円の保険料となるところ、5年の長期契約で24,750円保険料が安くなります。

3.地震保険料控除を活用

地震保険の保険料は「地震保険料控除」の対象となっていて、住民税・所得税から支払った保険料の控除を受ける事ができます。長期契約で一括で保険料を支払っている場合は、保険料総額を保険期間で割った金額を1年分の控除対象とする事ができます。

| 年間支払保険料 | 所得税 | 住民税 |

|---|---|---|

| 5万円まで | 保険料全額 | 保険料の1/2 |

| 5万円超 | 一律5万円 | 一律2万5千円 |

地震保険の基礎知識

地震保険の補償内容は?

地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波(以下、地震等と記載)を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害を補償します。

具体的には、以下のような被害で補償を受けられます。

補償を受けられる事例

- 地震による揺れで外壁や基礎にクラックが生じた

- 地震による揺れで建物が倒壊した

- 地震による揺れで食器が割れた

- 地震による揺れで家具・家電などが倒れて破損した

- 地震による揺れでストーブが倒れ、火災になった

- 地震による揺れで液状化現象が起こり、建物が傾いた

- 地震や火山の噴火で津波が起こって建物が流出した

- 噴火による溶岩流や噴石、火山灰、爆風によって倒壊・埋没した

- 噴火による火砕流で建物が燃えた

- 地震や噴火による土砂崩れで建物が流出や埋没した

ただし、上のような事例でも損害の程度が軽ければ保険金支払いの対象となりません。地震保険では、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つの区分があり、「一部損」に満たない場合は保険金が支払われません。それぞれの損害区分の基準については以下の通りです。

損害区分の基準

| 損害の程度 | 建物の基準 | 家財の基準 |

|---|---|---|

| 全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |

| 大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |

| 小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |

| 一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |

注意ポイント

建物における主要構造部とは、土台、柱、壁、屋根等の建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分のことをいいます。生活に必要な部分であっても、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。

地震保険でいくら補償される?

地震保険で受け取れる保険金は被害の程度によって決まります。全損なら地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)、大半損なら地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)などのようになっています。

| 損害の程度 | 補償額 |

|---|---|

| 全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |

| 大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |

| 小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |

| 一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の間で決めることになっています。ただし、建物の保険金額の上限は5000万円、家財の保険金額の1000万円です。全損でも最大で50%までしか補償されないことになりますが、これは地震保険が被害の補償ではなく、被害者の生活の安定に寄与することを目的として作られたからです。

上乗せの補償が欲しい場合

保険会社の中には火災保険の特約で独自に地震保険の上乗せ補償を特約として用意しているところがあります。もっと多くの補償を受け取りたいという場合はそうした保険会社の特約を検討するのがよいでしょう。また、少額短期保険業者の中には地震被害を補償するものがあるので、追加で契約して補償を上乗せする方法もあります。

▼ 上乗せ補償特約 ▼

| 地震危険等上乗せ特約 | 火災保険の特約「地震危険等上乗せ特約」を付帯することで地震保険による損害を最大100%の全額補償にすることができます。 |

|---|---|

| 地震火災費用保険金支払割合変更特約 | 地震などを原因とした火災による損害の場合に限り、地震保険の上乗せで補償を100%にすることができる特約です。 |

-

地震保険に上乗せ補償があるって本当?

地震保険は、通常の火災保険では補償対象外となってしまう「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害」といった地 ...続きを見る

地震保険は必要?

地震保険は、全損でも100%補償されるわけではなく(地震保険の保険金額は火災保険の50%までであるため)、保険料もそこそこするため、地震保険は必要なのか疑問に思う人もいるでしょう。

しかし、一部の少額短期保険を除き、地震による建物や家財の損害の補償を受けられる保険は地震保険しかありません。

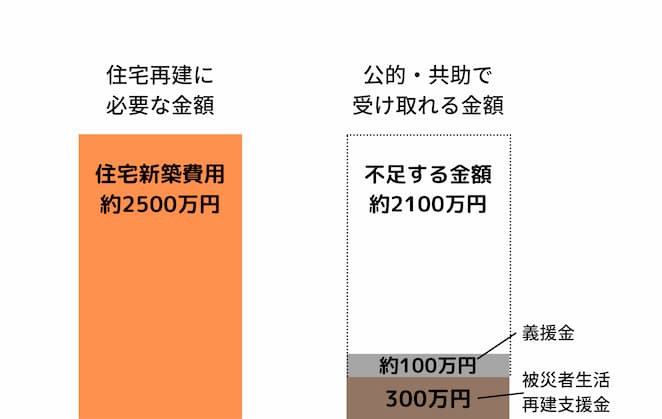

実際、内閣府の防災情報のページによると、東日本大震災で全壊被害に遭った住宅の新築費用は平均して約2500万円なのに対し、公的支援として受給できるのは善意による義援金をあわせても約400万円にとどまりました。また、生活の再建のためには建物を新築するだけでなく家具や家電の購入が必要となります。東日本大震災の際には、被災者生活再建支援制度を申請した人の45.5%が家電・家具・寝具の購入など、住宅再建以外に50万円以上の費用をかけています(出典:平成24年度被災者生活再建支援法関連調査報告書)。

地震保険に加入した方がいい人はどんな人?

地震保険にはどのような人が入った方がいいのでしょうか。次のような人は、地震保険の加入を検討することをおすすめします。

- 地震等で住宅・家財を失った時に生活の再建が難しい人

- 住宅ローンの残債が多い人

- 新築住宅を購入したばかりの人

- 地震・噴火・津波の危険性が高い地域に住んでいる人

地震保険は、地震等で被害を受けた場合に生活の再建を助けるための保険です。その目的に沿って、地震・噴火・津波の被害を受けた後、生活の再建が難しいようであるのならば地震保険の加入を考えた方がよいでしょう。また、地震によって住宅を失っても住宅ローンの支払いは免除されません。住宅ローンが残っている場合は特に地震保険の必要性は高いといえるでしょう。

-

地震保険は必要?

火災保険に入るときに悩むことの一つに地震保険にもセットで加入するべきかということがあります。火災保険だけでは地震による被害は補償されません。どのような人は地震保 ...続きを見る

まとめ

地震保険は国と保険会社が共同して運営しているので、どこの保険会社で契約しても保険料は同一です。地震保険の保険料は建物の所在地や建物の構造によって算出されます。また、建物の耐震性能によって割引を受けられたり、長期契約をすることで1年契約を繰り返すよりも保険料が安くなったりします。今後の料率改定の時期は未定ですが、さらに値上がりする可能性も十分にあるので、長期契約をするなどして保険料の節約をする工夫をしましょう。

-

地震保険料を安くするなら割引制度と保険期間を確認しよう

地震に対する備えのために地震保険にも加入したいけど、保険料が気になるという方は地震保険の割引制度と保険期間を確認しましょう。割引の適用には確認資料が必要なので、 ...続きを見る

著者情報

堀田 健太

東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。