火災保険は契約期間が長く、いざ満期の案内が来たらどのようにすればいいのでしょうか?そのまま更新することもできますが、別の火災保険に乗り換えることで保険料が節約できる可能性もあります。火災保険の満期が来た時の手続き方法や見直しのポイントを解説します。

目次

火災保険が満期になったらどうする?

火災保険が満期になった時には、今の火災保険を継続するか別の火災保険に乗り換えることができます。

火災保険は値上げが続いており、2014年からの10年間で参考純率が5回引き上げとなっています。今まで5年や10年の長期契約をしていた場合、そのまま更新すると保険料が以前より上がってしまうと考えられます。補償内容は同じでも保険会社によって保険料が異なるため、別の火災保険に乗り換えることで保険料が節約できる可能性もあります。火災保険の満期が来たら、継続と乗り換えのどちらがいいのかを確認してみましょう。

今の火災保険を継続する

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット

火災保険を継続する場合、保険会社や保険代理店から更新のお知らせが届いたら、満期日までにネットや電話で手続きをする必要があります。保険会社によっては「自動継続特約」があり、同じ条件で自動的に契約が更新されます。特に手続きをする必要はないため、忙しい方や手続きが面倒だという方でも満期日をうっかり忘れて保険が切れてしまったという事態を防ぐことができます。

デメリット

便利な自動継続特約ですが、同じ条件での継続となり補償内容の見直しが起きにくくなるため注意が必要です。近年は集中豪雨や大型台風などの自然災害の発生件数が増え、加入した当時の住環境に合わせた補償内容では不足する部分が出てきている場合もあります。いざ災害に遭った時に必要な補償が付いておらず損害をカバーできなかったという事態が起きるかもしれません。

別の火災保険に乗り換える

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

メリット

火災保険の保険料は保険会社によって異なります。さらに、保険会社によってはインターネット割引など独自の割引を設けていることがあります。別の火災保険に乗り換えることで、同じ補償内容でも継続するより保険料が安くなる可能性があるのです。

また、以前に契約した時と比べて、家の増改築やリフォームをした場合には建物の保険金額も変える必要があります。さらに、子どもが生まれた・独立した場合や親が同居した場合には必要な家財も変わるため、家財保険の保険金額も変わってきますよね。更新のタイミングに合わせて補償内容の見直しも考えましょう。

デメリット

保険会社を乗り換える際には、新たに見積もりを取って補償内容や金額を確認し、登記簿謄本や確認通知書等の必要な書類を用意して新たに申し込むという手間がかかります。また、住宅ローンを組む時に火災保険に質権設定をした場合は、乗り換えに金融機関の承諾が必要になることもあるので注意が必要です。

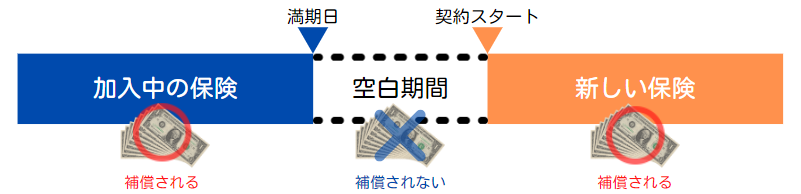

乗り換える際には、補償が空白になる無保険の期間を作らないように手続きをしましょう。無保険の状態で家に損害が起きた時には補償されなくなってしまいます。

継続と乗り換えどっちがいい?

それでは、火災保険を継続するのと乗り換えるのではどちらが良いのでしょうか?保険において何を重視するのかは人それぞれであり、一概にどちらが良いとはいえません。そこで、どちらが向いているかの目安を紹介しますので自分に当てはまる方を確認してみましょう。

継続が向いている人

- 手続きが面倒な人

- 今の保険会社のサービスに満足している人

火災保険は最長5年までの長期契約ができます。満期日の前には更新のお知らせが届きますが、更新をつい忘れてしまったという事やわざわざ手続きするのが面倒だという事もあるかもしれません。更新を忘れてしまうと補償が切れて無保険となってしまう恐れがあります。

自動継続で確実に保険を更新したい人や、火災や自然災害で保険金の請求をした時に保険会社の担当者の対応に安心感を持っている人は保険会社を乗り換える必要はないといえるでしょう。

乗り換えが向いている人

- 補償内容を見直したい人

- 保険料を安くしたい人

以前契約した時から増改築や減築をした場合や家族の人数が増減した場合、ハザードマップが更新された場合は補償内容を見直す必要があります。

補償内容を見直す場合は他の保険会社の見積もりも合わせて取ることをおすすめします。同じ補償内容でもA社よりB社の方が安いという事が起こりえるため、少しでも保険料を抑えたいなら火災保険を比べてみましょう。

満期時に必要な手続きは?

火災保険の満期が来た時には、継続する場合と乗り換える場合でも手続きが必要になります。

今の火災保険を継続する場合

同じ保険会社でそのまま更新する場合、自動継続特約に入っていなければ契約更新の手続きが必要です。

step

1満期日のお知らせが届く

満期日の2,3カ月前になると満期のお知らせが届きます。

step

2補償内容を見直す

今の条件のままで継続することもできますが、ライフスタイルに変化があった際には補償内容を見直しましょう。

step

3更新手続きをおこなう

手続きの方法は満期日のお知らせに書いてあります。保険会社によってはネット上で更新手続きができることがあります。他にも郵送で手続きを行う、代理店で担当者と対面して手続きを行うなど自身の都合の良い方法で手続きを行ってください。

なお、更新手続きは更新日の前日までに完了させておきましょう。特に補償内容を見直す際には保険会社や保険代理店に相談する時間や手続きが必要ですので、直前になって間に合わないという事態を避けましょう。満期日を過ぎてしまうと手続きが完了するまでの間、補償がない状態になってしまいます。

別の火災保険に乗り換える場合

火災保険を乗り換える方法を紹介します。継続と比べて手順が増えるため、時間に余裕を持って手続きをおこないましょう。

step

1満期日のお知らせが届く

満期日の2,3カ月前になると満期のお知らせが届きます。

step

2補償内容を見直す

加入した当時のまま補償内容を変えていない場合には、今一度必要な補償が付いているか・不要な補償が付いていないかを確認しましょう。

step

3乗り換え先の保険会社の見積もりを取る

乗り換えを考えているのなら満期日の1カ月半前には火災保険の一括見積もりサービス等を利用して見積もりを取ることをおすすめします。見積もりだけなら必要な書類は少なく、建物の情報(延床面積、建築年月、建物の構造)が分かれば問題ありません。現在加入中の火災保険証券や建築確認申請書等を用意しておくとスムーズです。

step

4乗り換え先の保険会社に申し込む

火災保険を乗り換える時は、遅くとも2週間前までには申し込みをおこなうと安心です。満期日に合わせて別の保険会社に乗り換える場合は、空白期間で無保険にならないように満期日までに新しい保険に加入してから現在加入中の保険を解約しましょう。

step

5現在契約中の保険会社に解約手続きをする

現在の火災保険は自動継続特約に入っていなければ満期日で契約が自動的に終了しますが、のちのトラブルを避ける意味合いから事前にひとこと言っておくと安心でしょう。

step

6保険料の支払い手続き等をする

契約や解約に必要な書類がある場合は必要事項を記入して返送します。また、支払期限までに忘れずに乗り換え先の保険会社に保険料を支払いましょう。

火災保険を見直すポイント

火災保険を乗り換える・乗り換えずに継続する場合でも、満期のお知らせが来たら一度補償内容を見直してみましょう。火災の補償は広範囲に渡るため何をチェックすればいいのか分からないことも多いです。そこで、見直したいポイントを紹介します。

建物評価額

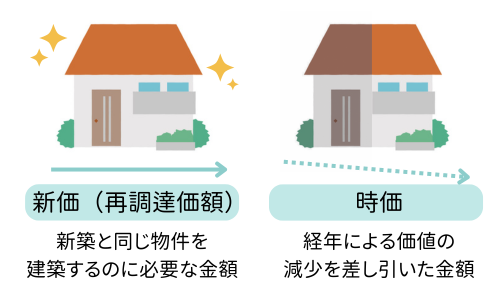

火災保険の保険価額には「新価」と「時価」という2つの考え方があります。

「新価」は同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額で再調達価額とも呼ばれています。「時価」は新価から経過年数による価値の減少と使用による消耗分を除いた金額です。

時価で契約している場合、価値の減少分が差し引かれているので建て直しや再購入に十分な補償を受けられない可能性があります。現在の火災保険は新価での契約が主流ですが、乗り換える場合は新価での契約になっているか念のため確認するようにしましょう。

水災補償

水災補償は、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害が補償されます。近年は集中豪雨や大型台風が増加していることから今まで水害が起きなかった土地でも浸水被害や土砂崩れに遭う可能性があります。今一度ハザードマップを確認して水災補償の必要性について考えましょう。

なお、今までの水災補償の保険料率は全国一律でしたが、2024年の改定で水災リスクが細分化され、水災リスクが低い土地よりリスクが高い土地の方が水災の保険料率が高くなるようになりました。地域によっては参考純率が30%以上引き上げになっています。逆に引き下げになった地域もありますが、水災補償を付ける場合は保険料に大きく差が出る可能性があります。

家財保険の保険金額

家財保険の対象は冷蔵庫・ベッド・電化製品・衣服などの家財です。火災や水災で被害に遭った場合、多くの家財を買い替える必要があるため家財保険に加入しておくと安心です。

契約した当初とは家族構成や必要な家電が変わると、保険金額が高すぎたり、逆に十分でなかったりする可能性があります。保険金額が高いと保険料も高額になるため、どれだけの保険金額が必要か確認して適切な金額を設定するようにしましょう。家財購入時の金額を覚えていない場合は、簡易評価表を参考にしてみてください。

家族構成ベースの簡易評価表

| 家族構成 | 2名 大人のみ | 3名 大人2名 子供1名 | 4名 大人2名 子供2名 | 5名 大人2名 子供3名 | 独身世帯 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 世帯主の年齢 | 25歳前後 | 490万円 | 580万円 | 670万円 | 760万円 | 300万円 |

| 30歳前後 | 700万円 | 790万円 | 880万円 | 970万円 | ||

| 35歳前後 | 920万円 | 1,000万円 | 1,090万円 | 1,180万円 | ||

| 40歳前後 | 1,130万円 | 1,220万円 | 1,310万円 | 1,390万円 | ||

| 45歳前後 | 1,340万円 | 1,430万円 | 1,520万円 | 1,610万円 | ||

| 50歳前後 (含以上) | 1,550万円 | 1,640万円 | 1,730万円 | 1,820万円 | ||

一括見積もりを利用する

火災保険を扱っている保険会社は多いため、1社ずつ見積もりを取るのは手間がかかり大変です。そこで、現在加入している火災保険をやめて他の火災保険に乗り換える場合は、火災保険の一括見積もりサービスを利用しましょう。一度に複数の保険会社から火災保険の見積もりを取得することができます。見積もりを比べて一番安い火災保険を簡単に探してみましょう。

火災保険の更新を忘れたら?

火災保険の更新をおこなわずに満期日が過ぎてしまうと、火災や自然災害への補償が全くない無保険の状態になってしまいます。もしこの状態で損害を受けると、家の修繕費用や再建費用はすべて自己負担で支払う必要があります。

火災や自然災害はいつ起こるか分かりません。更新を忘れていることに気が付いたら、すぐに火災保険の契約手続きをおこないましょう。更新を忘れてしまいそうだという人は自動更新ができる特約を用意している保険会社で契約するのもよいでしょう。

満期返戻金がある場合は確定申告が必要な場合も

積立タイプの火災保険に加入している場合は満期返戻金が支払われ、この金額は一時所得とみなされます。一時所得の金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。他の一時所得とあわせて計算しましょう。ただし、以下の3つの条件を満たしている場合は源泉分離課税の対象となるので確定申告の必要はありません。

- 保険料を一時払いした

- 契約期間が5年以下、あるいは5年超でも5年以内で解約した

- 保険金額が満期返戻金の5倍未満である

一時所得の金額は次のように算式します。

一時所得の金額=満期返戻金-支払い済み保険料-特別控除額(最高50万円)

課税対象額=一時所得の金額×1/2

参考:一時所得(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

贈与税の対象となることも

満期返戻金の受取人と火災保険の契約者(保険料の負担者)が異なる場合は所得税ではなく贈与税の対象となります。この場合は他の一時所得と合算するのではなく贈与の枠で計算しましょう。なお、贈与額が年間110万円以下の場合は贈与税は非課税となります。

参考:贈与税(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

まとめ

火災保険の満期が来たら、そのまま継続するか、他の火災保険に乗り換えるかを考えてみましょう。手続きが簡単なのはそのまま更新する方法で、自動継続の特約をつけていれば更新の手続きもいりません。しかし、2024年に水災補償の改定がおこなわれ、昔加入した時より保険料が値上がりする可能性があります。少しでも保険料を抑えたいなら、一括見積もりをして安い火災保険を探してみましょう。

火災保険を継続する場合も乗り換える場合も、無保険期間を作らないように早めに手続きを行うようにしましょう。また、積立タイプで満期返戻金を受け取る場合は確定申告が必要な場合があります。契約者と受取人が同じ場合は所得税(一時所得)、異なる場合は贈与税の課税対象です。

著者情報

堀田 健太

東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。